【第2弾】あなたもこれで明大博士!知られざる大学のルーツとあなたも驚く創立秘話!

明治大学の歴史に関するトリヴィア集2回目 建学の精神、校友名称、校友会についてご紹介

2031(令和13)年1月17日に創立150周年を迎える母校の歴史や由来について、在学中に深堀するきっかけなどがなく、「知らなかった。」という方は多いのではないでしょうか。

明大生を始め、校友の皆さんもご存じのとおり、明治大学は、その前身である明治法律学校が1881(明治14)年1月17日、東京府麹町区有楽町の数寄屋橋に開校して以来、現在まで実に約144年という歴史を刻んでいます。その歴史の長さはもちろんのこと、創立者である岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操の3先生の、我が国における優秀な法曹の育成への熱い思いを基にした明治法律学校での教育活動を出発点として、その後多くの後進の明大人によって、現在に至るまでその活動が継承されており、その活動の積み重ねのすべてが、明治大学の歴史そのものと言えます。

今回はその中でも、明治大学の建学の精神や校友・校友会のルーツとも言える内容について、興味深いトリヴィアをご紹介します。

改めて母校の歴史に関わるこれらのトリヴィアを読んでみて新たな気づきがあれば、遠慮なく「へぇ!」という声を上げてください(笑)。そして、その新たな気づきの内容を、例えば明大人同士の共通の話題としてご活用いただけたら大変嬉しいです。また、これらのトリヴィアを一つずつ理解していくことで、いずれは自己責任で?一人でも多くの校友の皆さんに「明大博士」を名乗っていただきたいと思っています。

明治大学の二つの建学の精神「権利自由、独立自治」は、同じ時期に定められたものではなかった!

明治大学では、「権利自由、独立自治」という二つの「建学の精神」が定められています。

「権利自由」は、1881(明治14)年1月、前身である明治法律学校設立の趣旨において定められましたが、「独立自治」は、中興期である1899(明治32)年~1903(明治36)年頃の岸本校長の演説における主張に基づいて、「建学の精神」と定められたもので、これら二つの「建学の精神」は、定められた時期が違うのです。

(1) 「権利自由」

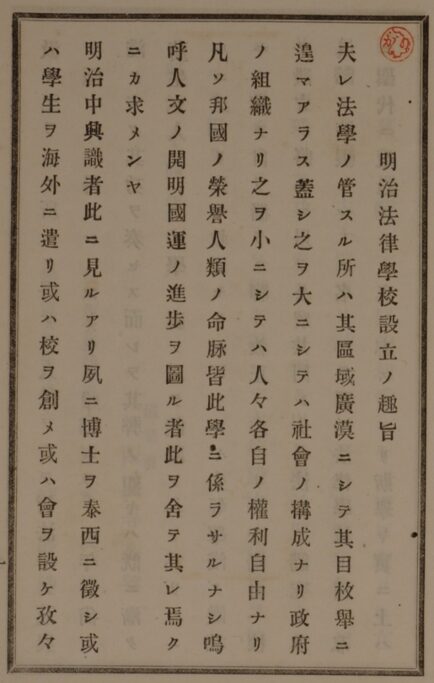

1881(明治14)年1月に公示された明治法律学校の設立趣意書に記載「明治法律学校設立ノ趣旨(※明治初期創業の私立法律学校の設立趣意書の中で最も格調の高い名文として知られている。)」において、法律の範囲と効用について、具体化した記述となっています。

【当該部分現代語訳 抜粋】

法が対象とする領域は広範で、挙げればきりがないほどである。大きなところでは、社会の構成・政府の組織、小さいところでは人民各自の権利自由である。およそ国家の栄誉・人類の命運で、法学と関係のないものはない。人類社会の文明を開き、国運の進歩を図る者は、法学以外の何処に求めることができるだろうか。

明治法律学校設立ノ趣旨(抜粋) 1881(明治14)年1月 創業者

建学の精神の一つである「権利自由」が4行目に明記されている。

(2)独立自治

「独立自治」は、本学の建学の理念の一つとされていますが、これが「建学の精神」として確認される具体的な契機は、明治法律学校が開校して「中興期」を向かえた1899(明治32)年9月から、校友会の見直しによる「本部・支部体制の強化方針」に沿って、本部から支部総会への出席を決め、本部と地方校友との密接な連携に資する手段として、機関紙「明治法学」を発刊したことです。

【明治法学の発行】

明治法学の発行は、判例調査し法制担当者及び学者の利便に供するものですが、一方では校友相互間及び学校と校友との密接な関係を築くことを目的としていました。要するに、校友こそ権利思想の普及と自主独立の建学理念の確認と、その主張の先兵だと岸本校長は述べているのです。

明治法律学校のこの点に関する新方針は、第一に明治法学を発行し、思想普及に便ならしめること、第二に講師校友の巡回演説会の導入であり、第三に全国に校友支部を設置し、地方人士を啓発(講和会、雑誌発行、学校設立)することを期待するものです。

また、「明治法学」は、新聞の社説に相当する「会説(創立者の公的主張欄)」を持っており、ここでは社会一般に向けての学校当局の主張が掲載されていました。この欄は、1902(明治35)年7月の第44号から設けられましたが、翌1903(明治36)年8月の専門学校令による「明治大学への改称」に向けた明治法律学校の基本的主張が、この欄で展開されていました。

この「会説」での基本的主張は、明治30年代初頭の法律社会への警鐘として、今日こそ「学問の独立」を主張する私学の必要な時で、「私立大学は国民の大学」であらねばならないこととしました。さらに1903(明治36)年6月には、岸本校長による「私立大学天職論」が展開され、「私立大学の精髄は学問の独立に在り、私立大学の天職(中略)独立独行の人士の養成」するにありという、まさに「独立自治」精神の養成を語っているのです。

加えて、同年9月に、「明治大学への改称」に際し、最初の学期に行われた岸本校長の演説「明治大学の主義」において、「官立学校は学校の施設や規律の点で優れているが、私立学校は学問の独立、自由を実現できる。」と説いており、これらの主張から「独立自治」という建学の精神が定められました。

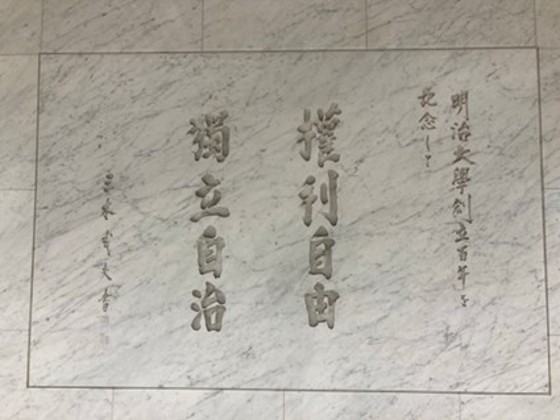

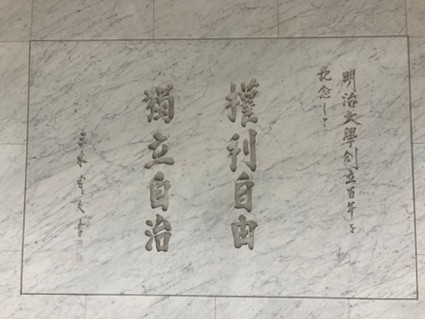

創立100周年を記念して作成した「建学の精神」モニュメント(原文 三木武夫元総理大臣)

駿河台キャンパス 創立100周年記念大学会館1階エントランス北側壁面に設置

「校友」名称の創造及び「校友会」の成立過程

現在、我が国の多くの大学において、卒業生の呼称として使用されている「校友」という名称を我が国で最初に創造したのは、開校前後の新聞広告や関係書類への掲載の検証によれば、明治大学の前身の「明治法律学校」であるとされています。

(1)校友の成立過程

・1881(明治14年) 1月 「校友」の名称創造【明治法律学校規則第4条】(注)

・1882(明治15年) 10月 校友発生 【第1回卒業生 19名】

・1882(明治15年) 12月 「校友規則」制定【沿革誌】「校友」名称制度化

・1884(明治17年) 1月 校友への新年挨拶【新聞広告】

・1885(明治18年) 2月 校友機関紙「明法雑誌」の発行【同誌第1号】

・1885(明治18年) 4月 校友総会(第1回)開催【同誌第17号】

・1886(明治19年) 5月 校友規則第3章に「校友会則」が独立して規定され、校友会正式に発足【同上】

・1899(明治32年) 7月 校友規則を改正し、「校友会則」を独立制定。校友会本部を本校(南甲賀町校舎)に設置し、地方の校友組織「校支会」を「校友会支部」に改称し、全国各府県への設置決定

(注)学校開校時の1881(明治14)年1月と印刷された、現存する最古の「明治法律学校規則」第1章総則第4条に、「卒業証書を有する者は、いつまでも校友の身分を有する」との記載がある。これを正しいとすれば、「校友」の名称は、開校時に既にあったことになる。

(2)「校友」及び「校友会」の早期成立の意義

国家や宗教界のような後援団体などの組織的裏付けを持たないまま創立された明治法律学校は、創立当初から自立のための仲間組織を必要としました。そのため設立趣旨にある「同心協力」の精神の下で「校友」制度を生み出し、教師のみならず、学生、卒業生もその仲間となりました。(この「仲間」という意識から、師弟関係ではなく、同士としての「校友」という名称が創造されたと思われます。)

このような背景の中で私学として開校し、市民的近代化を目指すために開校した明治法律学校は、学校継続に向けての協力要請先として、まず「学生」「卒業生」を真の相手に選んだのです。単なる財政的協力論ではなく、いわば、建学理念の継承発展への協力論であり、設立趣旨の「同心協力」論は、そのように理解すべきもので、結果的には、法律思想の普及という社会改良の同志育成のための組織論であったのです。

(3)校友総会(校友会)のルーツ

校友総会(校友会)とは、1881(明治14)年の開校以来、毎年1回開催されていた「大懇親会」が、学生中心の運動会(於 飛鳥山)と分かれて独立したものでした。

1886(明治19)年5月30日に開催された総会において、校友会則の起草委員5名を選出し、同年6月27日開催の総会で草案審議を行い、可決制定されました。それまでの「校友規則」の内容とは異なり、新たに校友会とその運営体制の具体化に関する規定が整備されました。

(校友会の正式な発足)

(4)校友会支部の設置

1899(明治32年)9月始業式における岸本校長による「開講の辞」において、「1881(明治14)年1月の数寄屋橋での開校時からこれまでを第一期とすれば、これからは中央(東京)から地方へ法学の普及を実施すべき第二期に相当します。そのため地方に散在している校友を組織化し、法学の地域開化を先導することが、先人としての校友の務めである。」との期待を表明しました。

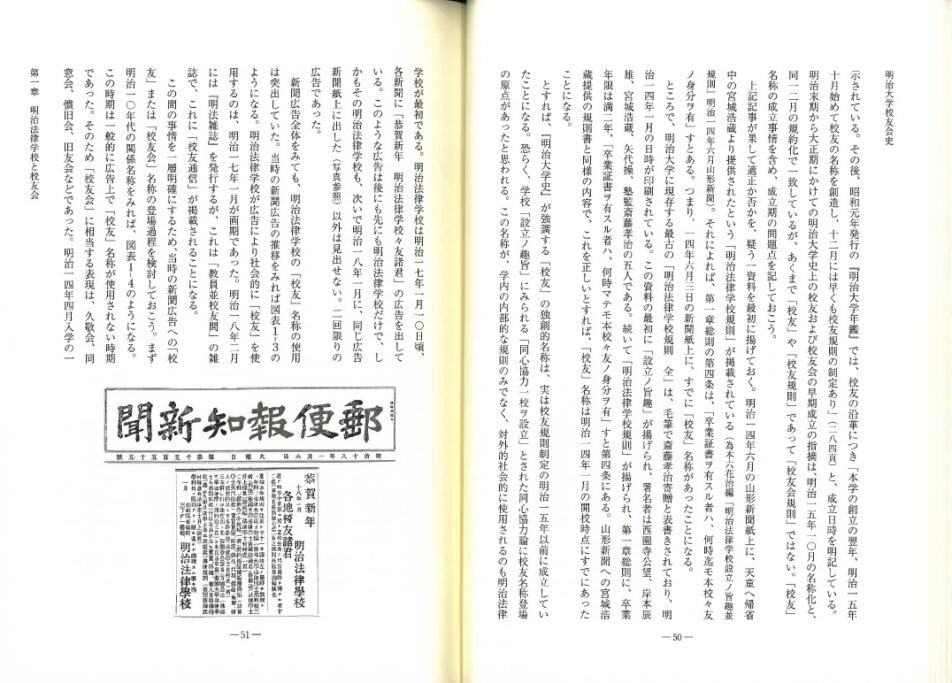

明治17年10月各新聞に「恭賀新年 明治法律学校々友諸君」の広告を出した際の資料

明治17年10月各新聞に「恭賀新年 明治法律学校々友諸君」の広告を出した際の資料

校友会支部のルーツ?

明治法律学校における地方支部の歴史では、1889(明治22)年に横浜に「同窓会」と称する校友団体が設立されたのが最初であるという。会員は少なかったが、毎月1回の会合を開催しており、これが基礎となって、1895(明治28)年6月に「神奈川県校友支会」として、明治法律学校の校員会議で正式に認可され、1899(明治32)年7月に「神奈川県支部」となりました。

参 考 資 料

1 明治大学140年小史 明治大学史資料センター編 2021年11月1日

2 明治大学の歴史 明治大学史資料センター編 2017年10月28日

3 明治大学校友会史 明治大学校友会発行 2019年3月31日

4 明治大学校友100年の歩み―校友規則制定100年記念―明治大学校友会 校友規則制定100年記念事業委員会発行 1986年5月25日

参考サイト

この記事の他、本学の歴史・由来については、明治大学史資料センター 「白雲なびく~遥かなる明大山脈~」に多くのコラムを掲出していますので、こちらもご参照ください。

明治大学史資料センター

白雲なびく~遥かなる明大山脈~ | 明治大学 (meiji.ac.jp)